修学院の紅葉音頭を観に行ってきました。もちろん、ひとりで。

京都の中心部では、盆踊りといえばもっぱら、江州音頭です。

祭やら何やらで櫓が立てば、そこへ呼ばれるのは決まって、江州音頭の音頭取り。

町内会レベルで開催される小さな盆踊り大会でも、踊られるのは大抵決まって、江州音頭。

「京都音頭」 でも 「祇園祭音頭」 でも 「西陣音頭」 でもなく、ほぼ鉄板で江州音頭が踊られます。

お隣の滋賀 = 近江 = 江州で生まれた江州音頭が、ここまで支持を集める理由は、わかりません。

近江商人の洛内進出に関係あるのかとか思ったりしますが、細かいことは全然、わかりません。

とにかく京都の盆踊りは、江州音頭なのです。みやこめっせでフェスやるくらい、江州音頭なのです。

しかし、京都でも洛北、特に北山以北、住宅地の中に農業色が色濃く残ってるエリアまで行くと、

「題目踊り」 、または 「さし踊り」 、あるいは 「鉄扇音頭」 、さらには 「ハモハ踊り」 と、

奇怪極まる名前と盆踊り本来の念仏色を併せ持つ、京都独自の盆踊りが存在してたりします。

修学院に伝わる紅葉音頭も、そんな洛北テイスト溢れるディープな盆踊りのひとつです。

晩夏に 「紅葉」 とは気が早いですが、これは修学院が紅葉の名所であることに由来する名前。

「大日踊」 という別名がある通り、踊りの意義は飢饉の死者への追悼や豊作祈願にあり、

もちろん、夜通し踊ることで情熱を開放するという側面もあった、アーシーな盆踊りであります。

と同時に、踊りそのものは御所の公卿から伝わるという伝承を持つあたりが、

日常の中に皇族やら公家からの影響が溶け込む京都らしい盆踊りという感じでしょうか。

現在はオールで踊り狂うこともなく、保存会の方々がゆったりと伝統を継承してる、紅葉音頭。

会場である鷺森神社御旅所には、子供向けのお楽しみコーナーなどが設置され、

どことなく地蔵盆の雰囲気漂う中での盆踊りが、地元の方々に親しまれてるようです。

そんなネイティブな音頭、また不審者丸出しで忍び込んでみました。

ネットで調べると、紅葉音頭は19時から始まるとありました。

なので、それに間に合うよう叡電に乗り、最寄駅である修学院で降りたのが、18時過ぎ。

修学院駅から曼殊院道を通って、会場である鷺森神社御旅所+七町会館広場へ向かうの図。

同志やら踊り子さんやら、それらしい人の姿は、全く見かけません。場所、間違えたかな。

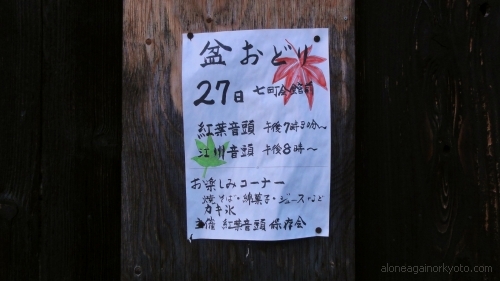

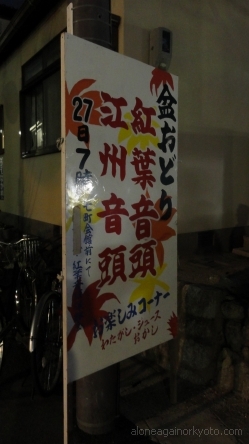

とか思ってたら、掲示板で音頭の告知ポスターを見かけました。

紅葉音頭の開始時刻は、19時ではなく、19時半。現在時間は、18:20。時間、まだあるな。

きっと現場は超ネイティブで、不審者が早く行くと浮くに決まってるので、しばし付近をうろつきます。

それにしても、ここにも江州音頭の文字あり。しかも、紅葉音頭と同じサイズ。凄い浸透率です。

ウロウロしてるうちにたどり着いた、修学院離宮の門。

当然のことながら、閉まってます。というか、仮に空いてても、飛び込みでは入れませんが。

そういえば、かつて紅葉音頭はこのあたりで踊られてたそうです。松明なんかも、燃やしてたとか。

全くどうでもいいことですが、すれ違う散歩の犬が、いずれも超デカいのばかりでした。

ウロウロしてるうちにたどり着いた、自然溢れ過ぎな光景。

大通りの近くを歩いてると、「つまらん住宅地だなあ」 とか思ってしまう一乗寺や修学院ですが、

ちょっと奥へ入り、山側へ歩くと、こんな感じの自然+農業テイスト全開な景色が沢山残ってます。

ディープな盆踊りが残っていることに、必然性を感じさせてくれる光景という感じでしょうか。

ウロウロしてるうちにたどり着いた、曼殊院の近所。

用も無いのに、また開いてもいないのに、暇なので意味無く坂を上り、汗だくになってます。

やたらタクシーとすれ違いましたが、観光客の帰りでしょうか。それとも、坊さんの退勤でしょうか。

と、本当に全くどうでもいいことをしてるうちに、時間が来たので、鷺森神社御旅所へ。

鷺森神社御旅所へ着いたのは、ジャスト19時。

鷺森神社は、修学院の氏神。御旅所があるのは、さっきの修学院離宮へ向かう道の途中です。

赤山禅院へ行く時、うにゃ~っと曲がって、もう一回きゅっと曲がる時の右のとこ (どないやねん)。

周囲には子供たちで溢れ帰り、その前ではちょくちょく通る車をガードマンが交通整理中。

入り口の雰囲気は、超ネイティブ。盆踊りというより、まんま地蔵盆です。

「お楽しみコーナー」 では、綿菓子や焼きそばなどを振舞い中。ゆえに、子供いっぱい。

物理的な人の壁と空気の壁+他所者の引け目で、どこでも平気で行く私も、ちょっと入りづらい。

遊戯コーナーにでも闖入する感じ。全身から通報レベルの不審者感が漏れてるのを感じます。

子供の壁を通り抜け、奥にある広場&櫓に着いたの図。

本殿 or 会館 or ボロ小屋では、浴衣に姉さん被りの踊り子さん22人がスタンバってます。

ひたすら挨拶と世間話と休憩に熱心な 「姉さん」 たちのそばには、キリっとした和装集団の姿あり。

地元の旧家の人か何かが来てるのかとか思ってたら、江州音頭の音頭取りの人でした。

櫓のそばにぶら下げられた、独特なインパクトを放つ切子灯篭。

何とも洛北テイストの、切子灯篭です。ここのは、かつては近くの尼門跡が手がけていたとか。

下部に吹きさらしが付いていて、経文がいろいろと書いてあります。 「悪趣地獄鬼畜生」 などなど。

心に響くなあ、 「悪趣地獄鬼畜生」 。探せば、他にも楽しいワードが見つかるかも知れません。

などとどうでもいいことをしてると、19:25頃、音頭が始まりました。

音頭取りが櫓に立ち、挨拶ののち、踊り子さんたちがちょっとずつ広場へ入ってきます。

離宮前で踊ってた頃は、筵を敷いて盃事を執り行い、松明の儀式なんかも行われたそうですが、

現在は 「にわか踊り」 なる入場テーマのような曲を歌いながら、ゆったりと櫓へ集まるのみ。

「にわか踊りが始まるさかい」 と歌いながら、円形を組んだ踊り子さんたちは、

ほぼ曲間を空けずに、念仏踊りテイストが極めて濃い 「題目踊り」 へなだれ込みます。

南無妙法蓮華経という題目を歌い踊ることで、飢饉などの死者に哀悼の意を表す 「題目踊り」 。

頭拍の太鼓に合わせて踊ること数分、最後に団扇を櫓へ向けるポーズを決め、終了。

「題目踊り」 に続いて19時半、いよいよ紅葉音頭 、開始。

踊り子さんたちは団扇を帯へ挿し、手ぶらに。太鼓は下げられ、音頭取りのアカペラに。

紅葉音頭は、かなりの多くのレパートリーを残してるそうですが、この夜歌われたのは、「東下り」。

京都から江戸へ向かって東海道を下って行く様を、途中の町を織り込みながら歌うものです。

紅葉音頭、どことなく江州音頭と動きが似ています。

6動作で踊りが1ループになってるとことか。太鼓ではなく歌のグルーブで踊らせるとことか。

踊り方は、江州音頭よりしなやかさが前に出てますけど。さすが、御所伝来の 「御所音頭」 です。

あ、踊りの最中も子供たちは走り回り、踊る母親に 「なあ~っ」 と平気で話しかけること、多し。

踊り子さんと同じ可愛い格好で歌う、グルーヴマスターの音頭取り。

歌をやめると音が消えるため、休めません。ノンストップで東海道中をタフに歌い続けます。

浜松や藤枝など途中町を丁寧に歌いこむため、なかなか江戸に着かない 「東下り」 。重労働です。

中盤から声が飛んでましたが、それでも歌い続け、30分後に紅葉音頭、終了。お疲れ様でした。

紅葉音頭が終わると、櫓には直ちに太鼓が搬入。江州音頭の始まりです。

ここからは、一般の飛び込み参加も大いに、自由。一気にベタな盆踊り感が増します。

キリっとした和装の音頭取りたちがノンストップで歌う声に合わせ、輪になって踊る近所の人たち。

紅葉音頭の踊り子さんたちは、最初は休んでましたが、少しずつ輪に加わってました。

やたら大勢やって来て、マイクを回していく音頭取りの皆さん。

音頭取りと太鼓と踊り手のリズムが錯綜して、どこが表拍なのかよくわからなくなったり、

音頭取りの人と合いの手の人が全然違うキーで歌ったりしますが、それでも音頭は止まりません。

一般参加の人は、増える一方。ディープな踊りっぷりを見せる近所風のおっちゃん、多出。

「わたし、もう一周踊ってもええやろか」 「行ってき行ってき」「あんたもおいでえな」

「わたしはもうええから」 「ほんならわたし、もう一周踊ってもええやろか」 「行ってき行ってき」

みたいな、無限ループの如きディープなやりとりをしてるおばちゃんもまた、そこら中で見かけます。

私はボチボチと、中座。なので、踊りがいつ終わるか、知りません。朝まで踊ってたりして。

客層は、近所の子供と中高年。基本、他の属性は、いません。

若い親子連れの客は案外と少なく、子供ばっかりがひたすら走り回ってます。

左京区に多い外来系・移住系の姿は極めて少なく、いるのはとことんネイティブ系。

あとは、カメラマンや好き者系の男が、ちょくちょくいるくらいでしょうか。

いわゆる混雑は、なし。ただ、本当に超ネイティブなので、入る時はひるむかも。

山が近いからか、この夜がたまたま風が吹いてたためか、現場は割と涼しいです。

でも、写真が撮りやすい建物のそばは、風が来ないためか、凄く暑し。

そんな修学院の、紅葉音頭。

好きな人と行けば、より音頭なんでしょう。

でも、ひとりで行っても、音頭です。

|

|

|

【客層】 (客層表記について) カップル:0 女性グループ:0 男性グループ:0 混成グループ:0 子供:4 中高年夫婦:0 中高年女性グループ:1 中高年団体 or グループ:4 単身女性:0 単身男性:1 |

【ひとりに向いてる度】 【条件】 |

修学院題目踊り・紅葉音頭

鷺森神社御旅所にて毎年8月27日 開催

19:30~

鷺森神社御旅所 修学院七町会館

京都府京都市左京区修学院仏者町

京都市バス 修学院離宮道下車 徒歩約8分

叡山電鉄 修学院駅下車 徒歩約12分